繰り上がり足し算は、小学1年生で学ぶ大切な単元です。

ここでつまずくかどうかは、「計算力」ではなく「土台の理解」にかかっています。

本ページでは、数の合成・分解から筆算まで、家庭で無理なく進めるための教え方を整理しました。

順番を守れば、繰り上がり足し算は決して難しくありません。

繰り上がり足し算でつまずく理由

繰り上がりのある足し算は、小学1年生で学ぶ大きな山場のひとつです。

ここで時間がかかったり、「わからない…」という経験を重ねたりすると、算数に対する苦手意識につながってしまうことがあります。

ですが、安心してください。

繰り上がり足し算が難しいのは、計算そのものが難しいからではありません。

多くの場合、その前段階の理解が十分でないことが原因です。

順番を間違えなければ、繰り上がり足し算は決して難しい単元ではありません。

このページでは、家庭でできる“王道の進め方”を、わかりやすく解説します。

最重要|数の合成・分解がすべての土台

繰り上がり足し算に進む前に、必ず確認したいことがあります。

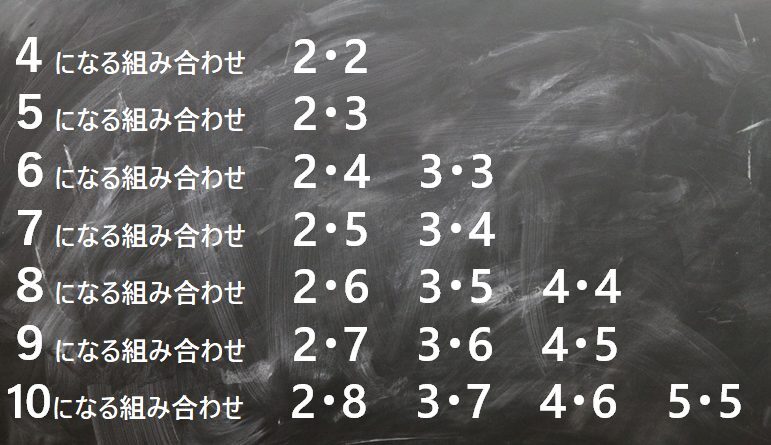

それが「10の組み合わせ(数の合成・分解)」です。

たとえば:

- 7の相棒は3

- 8の相棒は2

- 6は4と2にも、5と1にも分かれる

これらが瞬時に出てくる状態になっているでしょうか。

もしここに時間がかかるようであれば、まずは合成・分解の練習を優先することをおすすめします。

遠回りに見えるかもしれません。

ですが実はこれが、いちばんの近道です。

がんプリでは、数の合成・分解を徹底的に練習できるプリントを多数用意しています。

ここを固めてから進めるだけで、その後の理解は大きく変わります。

3つの足し算に慣れておく

もうひとつ大切なのが、「3つの足し算」です。

たとえば:2+3+7

大人から見ると簡単でも、子どもにとっては

- どこから足すの?

- どうやって10を作るの?

と混乱しやすい問題です。

「10を作る」という思考に慣れておくことで、繰り上がり足し算は一気に理解しやすくなります。

焦らず、段階を踏みましょう。

繰り上がり足し算の教え方(サクランボ算)

現在の小学校では、「サクランボ算」という方法が主流です。

大切なのは、教える側が正しい手順を理解していること。

声かけの順番が整っているだけで、子どもの理解は安定します。

ここでは、5+7 を例に進めます。

STEP1|10より大きくなるか判断する

これは10より大きくなりそう?ならなさそう?

大きくなる!

繰り上がり足し算に慣れてしまうと、

初めから繰り上がるものとして計算を始めてしまうことがあります。

数の合成で出来る計算か

もしくは、

繰り上がり足し算かを瞬時に判断できるようなるのがベストです。

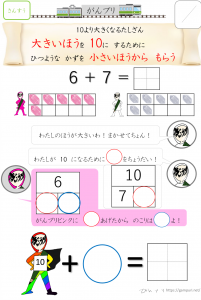

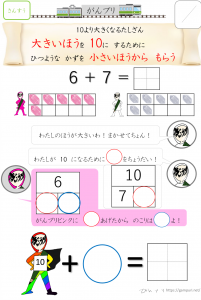

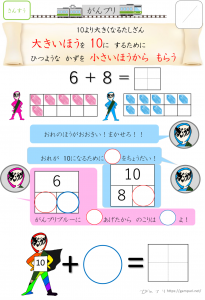

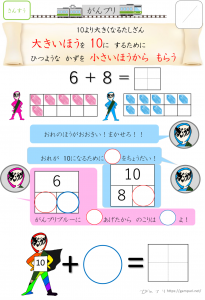

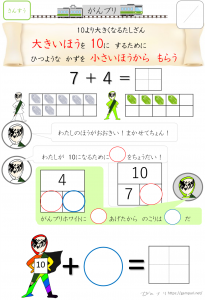

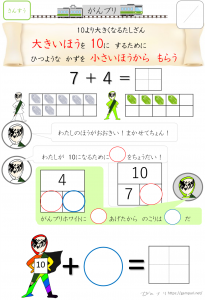

STEP2|大きい数を10にするには?

大きい方はどっち?それを10にするには何が必要?

7の相棒は3だから、7を10にするには3が必要!

ポイントは、必ず大きい数を10にすることです。

小さい数を分解するほうが、心理的にも処理しやすいからです。

例えば、3+8=? の計算の場合…

8を10とするために、3を2と1に分解する

3を10にするために、8を7と1に分解する

前者の方が楽ではないですか?

毎度大きい方を10にするという意識付けを徹底的するようにしましょう。

STEP3|小さい数を分ける(サクランボ)

5は3と何に分かれる?

2!

5を「3と2」に分解します。

この形がサクランボのように見えることから、サクランボ算と呼ばれています。

STEP4|10を作って、残りを足す

7+3で10。

残りの2を足して、12。

この流れが自然に言えるようになるまで、声かけでサポートします。

最初は一問一問、丁寧に。

慣れれば、自然と頭の中で処理できるようになります。

筆算は早めに導入してよい

繰り上がり足し算がある程度理解できたら、筆算も取り入れて構いません。

筆算は、

- 1の位

- 10の位

の構造が視覚的に整理されるため、「10になる」という概念が明確になります。

繰り上がりの「1」は、ただの記号ではありません。

10がひとまとまりになった証です。

この構造が見えることで、2桁、3桁へと無理なく進めます。

家庭学習の王道ステップまとめ

繰り上がり足し算への流れは、次の順番が理想です。

- 数の合成・分解をマスター

- 3つの足し算に慣れる

- 繰り上がらない筆算を理解

- 繰り上がり足し算(サクランボ算)

- 繰り上がりのある筆算

順番を守れば、算数は怖くありません。

我が家も、数の合成・分解にしっかり時間をかけました。

その結果、繰り上がりから3桁筆算までは、驚くほどスムーズでした。

焦らなくて大丈夫です。

最後に

子どもが「難しい」と感じる前に、土台を整えてあげる。

それができるのは、やはり、家庭学習です。

繰り上がり足し算は、つまずきポイントではありません。

正しい順序で進めれば、むしろ“できる!”の体験になります。

繰り上がりだけでなく、

分数や時計など、つまずきやすい単元の教え方もまとめています。

▶︎ 算数の教え方まとめはこちら